2025年9月3日(水)に開催された【『訪問介護』 解禁 介護業界の外国籍人材採用最新動向セミナー】。外国籍人材の雇用に関する法務・労務の第一人者である弁護士の杉田昌平氏をお招きし、介護業界における外国籍人材雇用の最新状況をお話いただきました。特定技能外国籍人材の訪問系サービスへの従事に関する注意点を解説いただいたほか、質疑応答についてもご対応いただいております。

本レポートでは、セミナーの内容を抜粋してご紹介します。

▼ お時間がある方は動画もご覧ください ▼

登壇者

弁護士法人Global HR Strategy

代表弁護士 杉田 昌平 氏

慶應義塾大学大学院法務研究科特任講師、名古屋大学大学院法学研究科日本法研究教育センター(ベトナム)特任講師、ハノイ法科大学客員研究員、法律事務所勤務等を経て、現在、弁護士法人Global HR Strategy 代表社員弁護士、独立行政法人国際協力機構国際協力専門員(外国人雇用/労働関係法令及び出入国管理関係法令)、慶應義塾大学大学院法務研究科・グローバル法研究所研究員

株式会社広済堂ビジネスサポート

グローバルサービス部 稲津 裕太 氏

営業として外国籍人材の提案・支援を担当している。クライアントは、介護業界をはじめ、外食業や宿泊業など多岐にわたる。過去には、機械メーカーの営業や、日本人向けの人材紹介営業に従事した経験を持つ。

サマリー

「忙しくて全部読むのは大変…」という方に向けて、本セミナーの重要なポイントをまとめました。是非、こちらをお読みください。

1. 日本における外国人雇用の現状

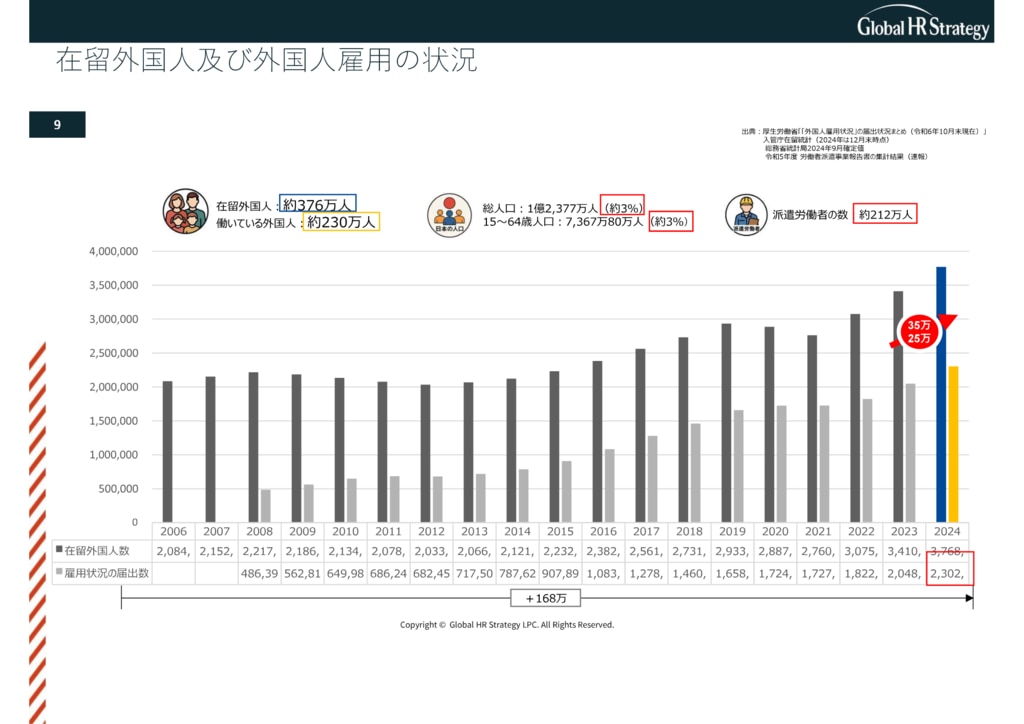

外国籍人材の増加: 2023年末時点で日本に在留する外国籍人材は376万人、そのうち、230万人が就労しています。これは、日本全体の派遣労働者数(約212万人)を上回る規模です。

増加ペース : 2021年から2024年の3年間で在留外国人は100万人も増加しており、この数は山形県や富山県の人口規模に匹敵します。少子高齢化による人手不足が背景にあり、外国人雇用への期待が高まっています。

2. 介護分野における在留資格の動向

在留資格別の就労者数:

技能実習生: 約2万人

特定技能 : 約4.4万人

特定技能の方が倍以上多く、これは技能実習制度において夜勤や服薬介助の制限があることが一因と考えられています。

制度改正の動向:

配置基準 : 技能実習生及びEPA介護福祉士候補者の配置基準が緩和され、受け入れ施設での採用が容易になりました。

訪問系サービス: 2024年度から、一定の要件を満たす事業所と外国籍人材に限り、訪問介護などの業務が解禁されました。ただし、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)での勤務など、介護保険法に基づかない業務は引き続き従事できません。

3. 訪問介護業務における外国人材の要件

人材側の要件: 介護職員初任者研修を修了し、1年以上の実務経験を持つことが原則です。

企業側の要件: 研修体制の整備、OJTの実施、ハラスメント防止のための相談窓口設置などが求められます。

4. 新制度「育成就労制度」の展望

技能実習制度の代替: 技能実習制度は「育成就労制度」へと移行し、人材育成と特定技能へのスムーズな接続を目指します。

主な変更点:

日本語能力: 段階的な日本語能力の習得が義務化されます。

転籍 : 一定の条件(同一機関での1年以上の勤務、日本語・技能試験合格など)を満たせば、本人の意向による転籍が可能になります。

5. 質疑応答

特定活動46号: この在留資格で介護施設に就労するには、施設利用者が外国人であるなど、通訳的な業務の必要性があることが前提となります。

定着の課題 : 特定技能外国人の定着については、地理的要因や労働条件、コミュニケーションの質が影響すると杉田氏は述べられました。

セミナーレポート

1. 日本における外国人雇用の現状

杉田氏:

まず初めに、外国人雇用の状況から見ていきます。

2024年 12月末時点で376万人の外国人が日本に住んでいます。そのうち、230万人が働いているという状態です。

一方で、日本全体の派遣労働者の数は212万人です。つまり、派遣形態で働いている労働者数よりも外国籍人材の労働者数は多くなっている。それだけ、日本で働く外国人が増えてるという状況です。

また、注目いただきたいのは、その増加数です。

2023年の年末から2024年の年末までの一年間で、日本に住む外国人は341万人から376万人と35万人増加しています。働いてる方は204万人から230万人と25万人増加しています。35万人は、神奈川県横浜市港北区や和歌山県和歌山市の人口に匹敵する数です。25万人は、山口県下関市や福岡県福岡市博多区の人口に匹敵します。

2020年や2021年はコロナの水際対策が取られていた時期で、外国籍人材の帰国もあり、この2年間で約17万人が減りました。しかし、2022年3月から技能実習生の入国も再開されたほか、コロナ禍では入国できなかった留学生も9.2万人ほど来日した影響で、31.5万人が増加しています。

この大幅な増加はあくまで一家性のものだという見方が強かったのですが、翌2023年は33.5万人とさらに増えました。

コロナ後の3年間で、日本に住む外国人は100万人増加しています。これは、山形県や富山県の人口規模とほぼ同じ数です。2006年から2024年までの18年間で増加数は168万人です。そのうちの100万人が直近3年の増加なのです。そう考えると、直近3年間の受け入れペースが早いと言えます。

これはもう明らかに少子高齢化による担い手不足、そして、人口減少社会によって人材が採用しづらい状況が今、実際の問題として起きていて、外国人雇用に強い期待が寄せられてることを示していると思います。

2. 介護分野における在留資格の動向

杉田氏:

2024年末時点で技能実習生は45.6万人在留しています。その中で介護分野に就業しているのは、大体2万人です。一方、特定技能の介護分野で就業している人材は、4.4万人になります。2倍ほどの差があります。どうしてこんなに大きな差が生まれるのか。

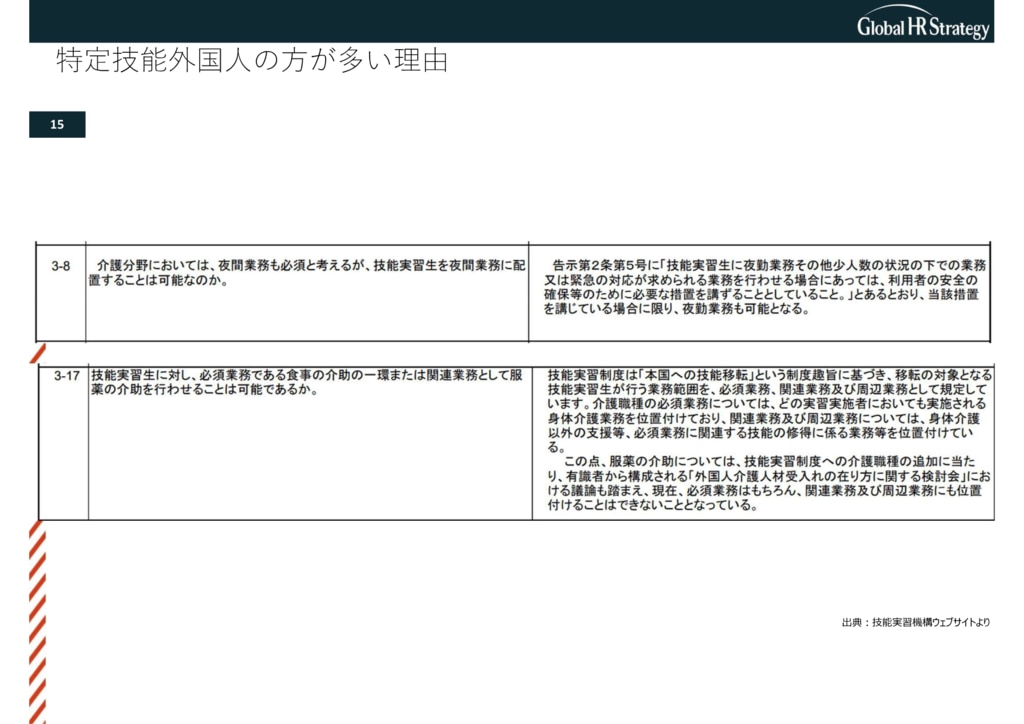

まずひとつは夜勤について。原則、技能実習生は1人では夜勤ができません。

もうひとつは、技能実習生は服薬の介助ができない。私が実際に受入れ施設の方と話すと、理由に挙がるのはこちらの方が多い印象です。

介護分野で就業可能な在留資格は4つです。在留資格「介護」、特定技能、技能実習、EPAです。在留資格「介護」は万能です。介護分野でできない仕事はない。特定技能については、訪問介護が解禁されましたが、訪問介護に関するすべての業務が解禁されたわけではありません。技能実習制度についても同じです。EPAについては、介護福祉士の資格取得前は特定技能や技能実習生と同じような扱われ方で、資格取得後は在留資格「介護」に近い扱いがなされます。

介護分野では、制度改革が進んでいます。

まず一つ目が、配置基準の見直しです。最初から技能実習生を配置基準に参入させようとすると、日本語能力試験N1またはN2に合格した人材でなければいけませんでした。それが見直されて、受入れ事業者の判断で参入できるようになりました。また、就労を開始した日から6カ月が経過していなかったとしても、受入れ事業者の判断で参入できるようになりました。つまり、施設を運営する側からすれば、技能実習生の採用がしやすくなったのです。

二つ目は、技能実習を行わせる事業所の見直しです。設立後3年要件の見直しですが、当該事業所を運営する法人が、介護などを行う他の事業所を運営して3年が経過している、または別途4つの要件をすべて満たしていれば、設立が3年経過していない施設でも技能実習生を受け入れることが可能になりました。

三つ目は、訪問系サービスの一部解禁です。こちらは後ほど詳しく取り上げます。

最後は、保育士や幼稚園教諭として就労する場合の在留資格についての公表です。出入国管理及び難民認定法には、保育や教育に従事する活動に対応した在留資格はありません。そのため、基本的に技人国などの在留資格で保育士や幼稚園教諭として働くことはできないのです。例外的に、保育園や幼稚園において、語学 指導や翻訳通訳業務をする場合については、技人国に該当する場合があります。

杉田氏:

では、解禁された訪問系サービスについて話します。

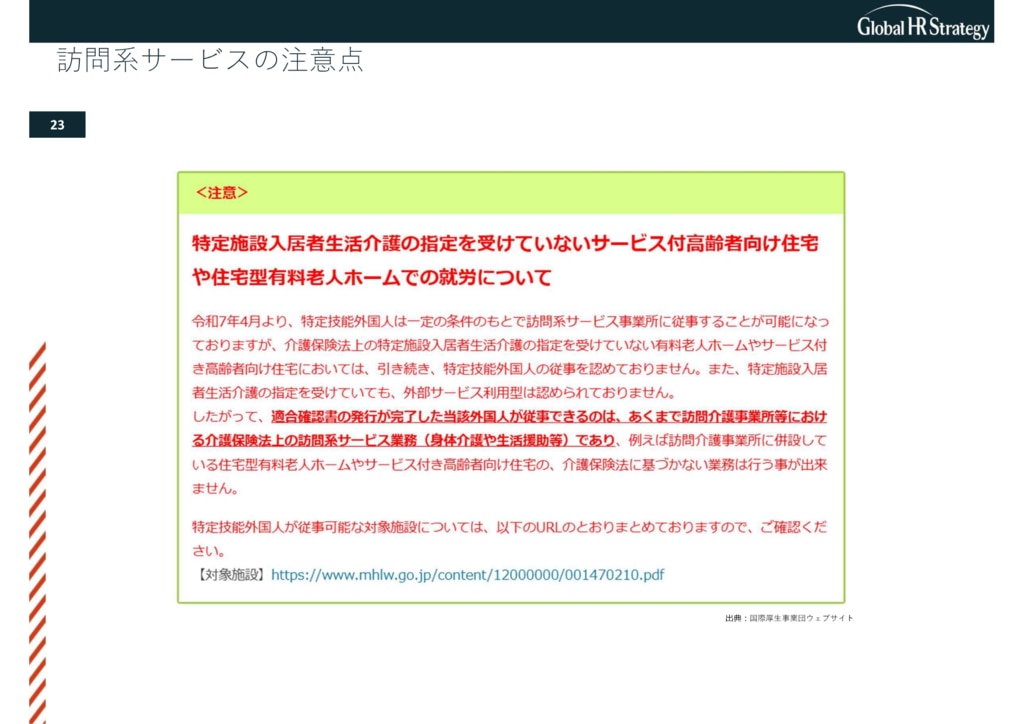

まずあくまで、介護保険法に基づく訪問系のサービスが対象となります。障害福祉の分野については、居宅介護、重度訪問介護、同行介護などが対象となります。

つまり、何が注意点なのかというと、「介護保険法上の特定施設入居者生活介護の指定を受けていない住宅型有料老人ホームやサービス付高齢者向け住宅においては、引き続き特定技能外国人の従事は認められていない」ということです。

ですから、訪問系サービスが解禁されたわけですが、あくまでも対象の施設が変わったわけではなく、訪問介護が従事できる業務に加わっただけなのです。

訪問する先がサ高住のご自宅である場合はあると思いますが、サ高住で勤務することが認められたわけではないのです。

3. 訪問介護業務における外国人材の要件

杉田氏:

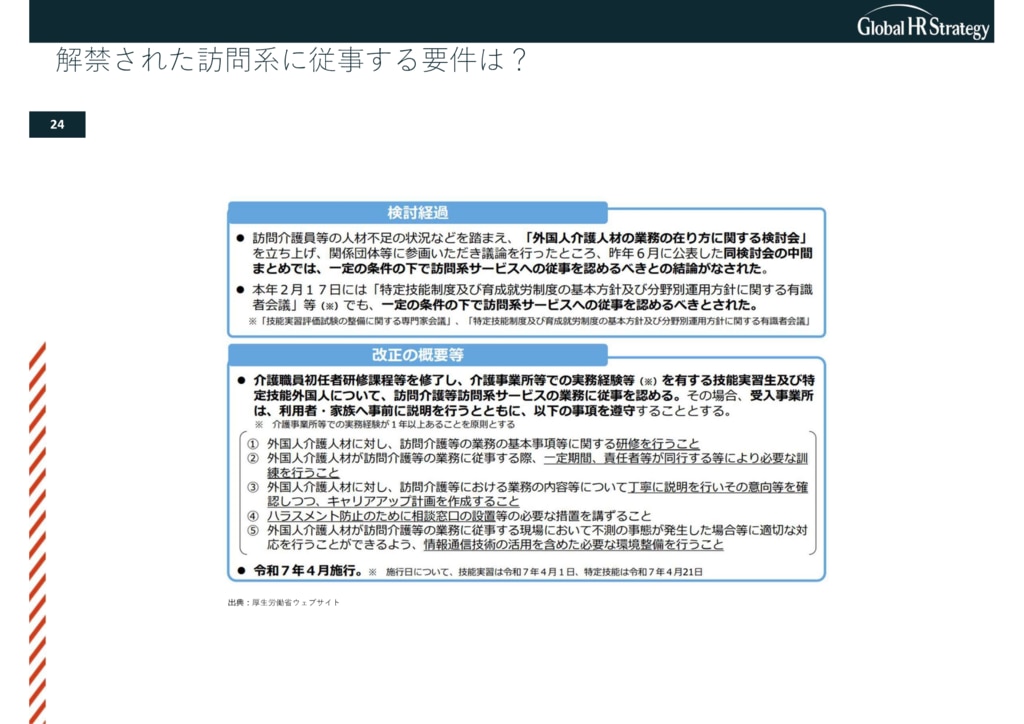

では、解禁されたこの訪問系サービスに従事するためには、どのような要件があるのでしょうか。

人材側の要件としては、介護職員初任者研修を修了して、介護事業所で実務経験が1年以上あることが原則となっています。

施設側としては、下記5つの事項を遵守してください、とあります。

(1) 外国人介護人材に対し、訪問介護等の業務の基本事項に関する研修を行うこと

(2) 外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する際、一定期間、責任者等が同行する等により訓練を行うこと

(3) 外国人介護人材に対し、訪問介護等における業務の内容等について丁寧に説明を行いその意図を理解させるとともに、キャリアアップ計画を作成すること

(4) ハラスメント防止のために相談窓口の設置等の必要な措置を講ずること

(5) 外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する現場において不測の事態が発生した場合等に対応を行うことができるよう、情報通信技術の活用を含めた必要な環境整備を行うこと

(1)~(5)はそれほどハードルが高いものではないと思います。人材側の要件である実務経験1年以上の方がハードルは高い印象です。

例外はあります。1年に満たない場合でも、日本語能力がN2相当など在留資格上求められている日本語能力よりも高いレベルの能力を有していること。加えて、利用者ごとに週1回のサービス提供の場合には同行訪問を半年行うなど、通知において定められた期間の同行訪問を実施することで可能とされています。しかし、それでもやはり、ハードルは高い印象です。

手続きについては、技能実習なのか特定技能なのか、協議会に入っているのかどうかで変わってきます。ただ、大まかな流れとしては、同じです。

ここまでが訪問介護に関する一連の流れです。やはり1年の業務経験をして、それから訪問系サービスに従事するところはハードルが高いと感じます。初任者研修と1年の業務経験について、外国籍人材たちにどう学んでもらうのか、どういう経験をしてもらうのかを整理することができれば、受け入れの方式としては機能していくのではないかと思います。

4. 新制度「育成就労制度」の展望

杉田氏:

念のため、技能実習制度と特定技能制度について、簡単に説明した上で、育成就労制度について触れます。

技能実習制度は、技能実習生と送り出し機関との契約によって、監理団体の取次者として送り出し機関が技能実習生を紹介して、実習実施者に採用されるものです。技能実習制度では、送り出し機関が技能教育や語学教育を事前に行っています。

特定技能制度については、候補者と受入れ企業が直接雇用契約を結びます。受入れ企業には1号特定技能外国人支援という義務付けられた生活支援を行わなければいけませんが、自社でできない場合は登録支援機関に委託しても構いません。

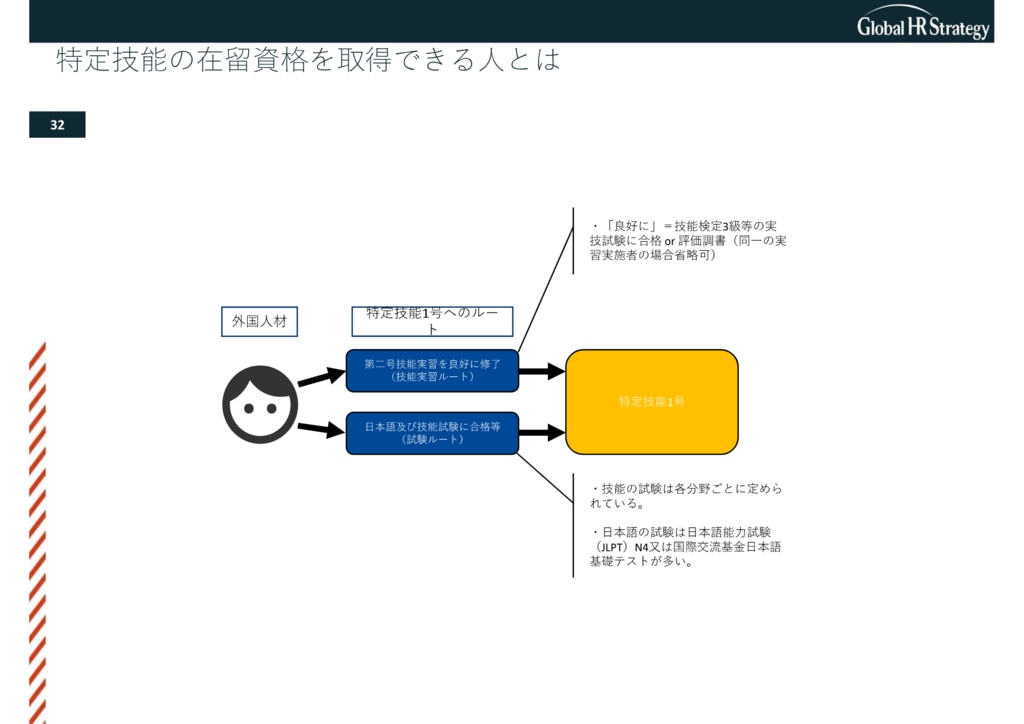

特定技能になる候補者については、ふたつほどルートがあります。

ひとつは、技能実習ルートです。第二号技能実習を良好に修了すると追加の試験を受けることなく、対応分野の特定技能1号になることができます。

もうひとつは、試験ルートです。

注意していただきたいのは、技能実習3号を途中でやめて特定技能へ移行することはできません。

特定技能1号の義務的支援には10項目あります。事前ガイダンスや生活オリエンテーションなどは、外国籍人材たちが理解できる言語(母国語ではなく公用語でもいい)で行います。

特定技能雇用契約については、注意すべき点があります。

契約内容の規制については、「外国人が一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させること」というものがあります。労働基準法上、付与されてる有給で構いません。追加で何か有給を付与しなければいけないわけではありません。ただ、基本的に拒否をすることは難しいです。取得時期について変更できないわけではありません。

また、会社の規制については、「一定の場合を除いて、外国人が収労予定の業務について、離職者を出していないこと」があります。いわゆる、非自発的離職者の発生、と言われるものです。定年や自己都合ではなく、普通解雇や懲戒解雇などを出してしまうと、特定技能人材を採用することができなくなる。現在、在籍している人材も含めて1年間は雇用することができなくなる。これが結構、難しいのです。労働法上、可能な普通の解雇ができない。労働法と入管法は別につくられていますので、労働法上は認められていても、入管法上は認められていないということは当然あります。

また、よくあるケースが「フライング」と呼ばれるものです。特定技能人材は職場を変えることができますが、パスポートの指定書に記入されてある会社名を変更しないまま働き始めてしまうと不法就労となってしまいます。

杉田氏:

では最後に、育成就労に関してお話します。

今回の改正では、「技能実習」が「育成就労」に変更することになります。

これまで特定技能や技人国などの在留資格は、専門的技術的分野として政府は「積極的に受け入れる」としてきました。一方で、非専門的技術的分野だった技能実習は、受け入れに「慎重な姿勢を要する」としてきました。

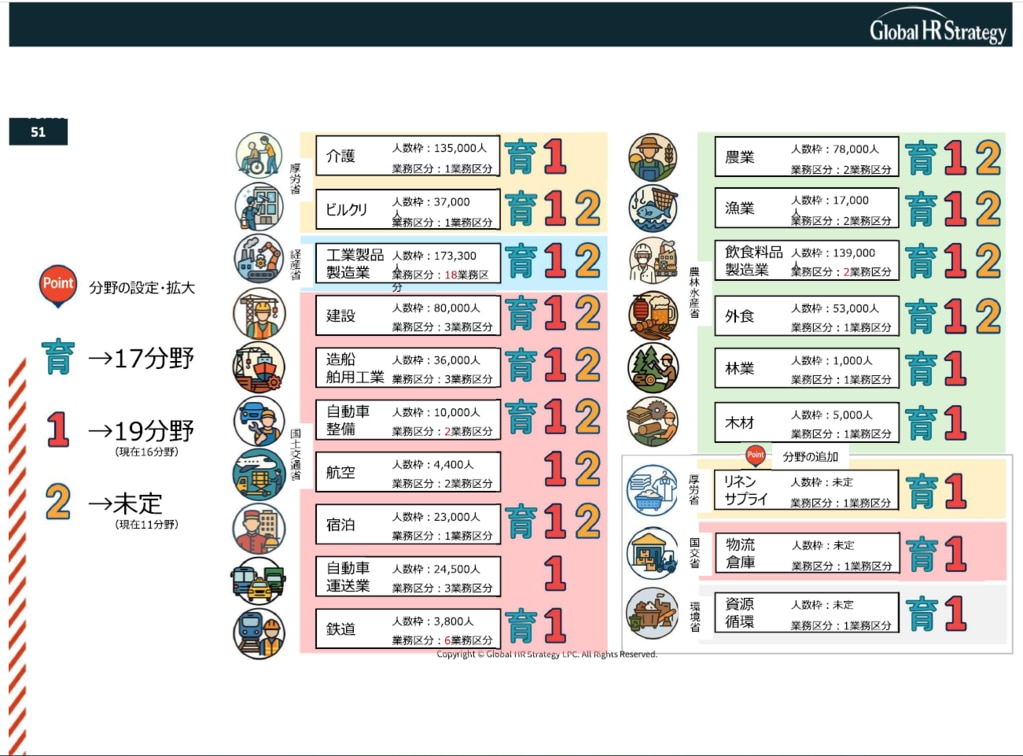

しかし今回、育成就労は3年経過したら特定技能1号になることができる。「積極的に受け入れる」対象となる。だからこそ、受け入れていきましょう、と。そういう論理のもとにつくられた制度です。ですから、育成就労制度の目的は明確です。「特定技能1号の人材を輩出します」ということです。そうなると、まず仕事の考え方が変わります。育成就労の仕事内容を「特定技能1号に合わせよう」となります。

育成収労制度は現在技能実習法を改正する形となります。

育成収労制度のポイントは3つです。「段階的な移行時の日本語能力」「職種」「転籍」です。ただ、介護分野については、あまり影響を受けないと思います。

なお、育成就労制度の対象分野は、特定技能1号の分野の一部が対象となり、すべての分野が対象にはなりません。「航空」や「自動車運送業」が対象にならない予定です。

また、転籍については、本人の意向による転籍が条件付きで認められるようになります。しかし、個人的には転籍はあまり起こらないと予想しています。移籍金が高く設定されているので、それであれば海外から人材を採用する、となるような気がします。

5. 質疑応答

質問1.特定活動46号での就労について

稲津氏:

1つ目のご質問です。「EPA、特定技能人材、技能実習生を受け入れていない介護施設では特定活動46号での就労が不可の場合がある中で、もしこの訪問介護サービスの法人企業がEPA、特定技能人材、技能実習を受け入れていない場合は、やはり特定活動 46号での就労は不可なのでしょうか?」

杉田氏:

特定活動 46号として就労するには、業務に通訳的要素が必要です。施設の利用者様が皆さん外国人です、という場合は、特定活動 46号で働くことができると思います。しかし、利用者様は日本人で日本語しか話しません、となると、特定活動 46号としての仕事がない、ということになってしまう。その状態であれば、残念ながら採用はできません。逆に、通訳的要素があれば、採用できます。要は、仕事があるかどうか、ということに尽きると思います。

質問2.特定技能1号から技能実習3号になることは可能なのか?

稲津氏:

続いてのご質問です。「技能実習2号を終了後、特定技能1号として就業中の方を新たに技能実習3号として受け入れることはできるのでしょうか?制度上の可否、また可能な場合どのような状況であれば認められるのか、教えていただきたいです」

杉田氏:

制度的には可能で、一部では許可が下りている例もあります。注意点としては、技能実習1号、2号、そして特定技能1号として働いてもなお、技能実習3号をやる必要があるのか、ということを理由書で説明しなければならないことです。たとえば、まだ習得していない業務があり、技能実習3号にならないと習得できない。技能実習計画作成指導者もそういった技能実施をすることが有意義であると理解して良しとしている。実習生もそれが良いと考えている。これらの説明が認められれば、変更ができます。

質問3.日本語で生活支援を実施することはできるのか?

稲津氏:

続いてのご質問です。「登録支援機関としてインドネシア人特定技能人材の生活支援をしています。日本語が堪能な人材の場合、日本語で生活支援を実施しても問題ないでしょうか?」

杉田氏:

N1 以上で本当に日本語を理解してる方であれば、日本語での支援はあり得るのかもしれません。しかし、基本的にはN3やN2だからといって、日本語で支援を行うということは認められていないです。ですから、ご質問への解答ということであれば、基本的には認められていないことになります。

質問4.介護業界で増えてきている国籍は?

稲津氏:

続いてのご質問です。「介護業界で増えてきている国籍はどこでしょうか?」

杉田氏:

現在、技能実習制度全体で最も増えてるのはインドネシアです。その次となると…難しいですね。フィリピンについては、一定数の方がずっと就業されていらっしゃるんですけど、増えてるというよりは横ばいでなだらかに増えている。一方、急速に増えてるという国であれば、一時期はミャンマーだったのですが、最近は出国の問題があります。そうなると、ネパールでしょうか。

質問5.特定技能人材の定着に関する成功事例について

稲津氏:

続いてのご質問です。「特定技能外国人の定着に課題を感じております。定着の成功事例など杉田先生が事業者様から聞いたものがあれば教えていただきたいです」

杉田氏:

これは難しいですね。なかなか申し上げるのが難しい論点です。やはりどうしても…

(※以降の質疑応答については、是非アーカイブ動画をご覧ください。)

▼ アーカイブ動画は無料です ▼

稲津氏:

それでは本セミナーを終了させていただきます。改めて杉田先生、本日は貴重なお話ありがとうございました。

杉田氏:

どうもありがとうございました。

RELATED ARTICLES

関連記事

© KOSAIDO BUSINESS SUPPORT Co,LTD. All Rights Reserved.